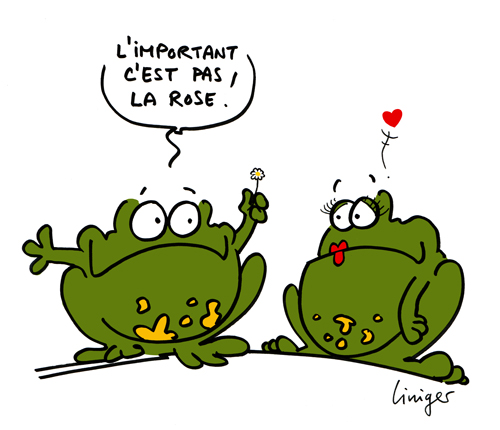

Tristes roses d’Afrique

S’il est une fleur qui symbolise bien la Saint Valentin, fête des amoureux, c’est la rose. Au nom de la rose, des fermes de culture s’étendent sur de larges espaces en Afrique, dans une pratique pratiquement industrielle, favorisant certes l’emploi local, mais sans beaucoup d’égard à l’environnement.

Appelons-là Soumia, elle fait partie de ces centaines de jeunes femmes kényanes qui, dans l’exploitation d’un propriétaire indien, travaillent 46 heures par semaine, sous des bâches de plastique, par 36o, 6 jours par semaine selon le calendrier, quand approchent la St Valentin ou la Fête de mères. Et gagnent l’équivalent de 47 à 75 € par mois.

Elle vit avec ses 3 enfants dans des cases en dur, appartenant à la ferme, des pièces dénudées de 9 m2, logement qu’on partage parfois avec d’autres personnes. Elle y dispose de l’électricité, de toilettes avec eau courante, peut recourir à un dispensaire et une école proche. Mais se garderait bien de se plaindre et n’a qu’une crainte : que les acheteurs européens se détournent éventuellement de ces roses d’Afrique pour protester contre la façon dont elles sont produites.

4500 personnes travaillent à ses côtés dans une exploitation de 160 ha, sur les rives du lac Naivasha. Qui produit 650 millions de roses à l’année, 1,8 millions par jour, si nécessaire, la moitié pour les chaînes des discounters de ce côté-ci et de l’autre du Rhin. Au prix livré de 7 à 10 centimes l’unité !

Dans les roseraies presque stakhanovistes du Kenya, la rose, longtemps considérée comme dédiée aux Dieux et tant chantée par les poètes, n’est plus affaire de beauté, voire de romantisme. Mais l’objet d’une productivité intense au m2.

On récolte 3 fois par jour. Soumia et ses collègues cueillent, dénudent les tiges de leurs feuilles, les réunissent par paquets, attachées par un caoutchouc. Puis, après traitement bactériologique pour supporter le voyage à venir, elles les compriment dans des cartons, pas un espace à perdre, au pied des tapis de déroulement qui défilent devant elles.

Le soir même, les cartons sont embarqués dans des avions Jumbo. 24 heures après la cueillette au plus tard, les cargaisons doivent arriver à l’aéroport d’Amsterdam et toujours sans tarder prendre la direction le plus grand marché mondial d’enchères florales, Flora –Hollande à Aalsmeer.

Les roses d’Afrique ne fleurissent jamais sur leur sol d’origine. Elles ne peuvent être cueillies qu’à l’état du bouton, ce qui facilite et le transport et son éclosion à l’arrivée. Pas le droit non plus d’exhaler un parfum. Sa floraison est programmée pour se manifester seulement chez le vendeur et jusqu’à 2 semaines après coupe.

Encore moins le droit de cultiver ses épines. Car, dans les cartons du transport – appelés « cercueils » sur place, c’est dire, serrées au maximum, elles pourraient endommager leurs congénères.

Réceptionnées, comme si elles venaient d’être cueillies. Des fleurs en masse, peu chères, vite produites, vite vendues, vite fanées, vite jetées, même avec un déchet en fin de circuit de 50 % les discounters y gagnent encore.

Aussi le visiteur ne s’étonnera-t-il pas que, dans les serres, engrais et pesticides sont les bienvenus et s’écoulent dans les plants par un mince tuyau de caoutchouc, sorte de cordon ombilical. On est loin de la rose délicate, poussée avec amour dans nos jardins ou chez l’artisan producteur de nos campagnes. Etre frais comme une rose n’est peut-être plus l’expression appropriée.

Le lac Naishava, de 64 km2, encore il y a quelques dizaines d’années réputé pour sa faune, hippopotames, girafes, 400 espèces d’oiseaux recensées, a vu sa rive sud se couvrir en peu de temps de fermes horticoles, les unes après les autres. Attirant près de 300 000 travailleurs venant de tout le pays, cherchant du travail et un avenir.

Ils s’installent autour du lac, souvent dans des bidonvilles, vont chercher sur ses rives l’eau nécessaire à leur vie quotidienne, un réservoir naturel, dans lequel se déversent et leurs eaux usées et les rejets chimiques des exploitations.

Un biologiste anglais sur place est inquiet, qui enquête avec autorité sur l’écosystème : « Ce lac est en danger ». Les algues s’y développement à grande vitesse, absorbent l’oxygène de l’eau, fatale à certaines espèces vivrières. De plus, sur-pompée par les exploitations, son niveau baisse. La culture d’une seule rose absorbe 4 à 5 litres d’eau par jour, quand un kenyan dispose seulement de 7 litres quotidiens. Trop de gens, trop de roses. Mais il pourrait difficilement ignorer que les fleurs offrent un travail inespéré à la population locale.

Pour les investisseurs, les exploitants, les rendements sont exceptionnels, 25 millions d’€ par an pour une grosse ferme. « l’Afrique est le continent de toutes les chances », dit l’Indien Karuturi. Et se défend de profiter de la main d’œuvre locale : Ici, on veut des emplois, pas des paysages inviolés.

Pour le Kenya, l’activité occupe désormais la 2ème place dans sa rentrée de devises, mais il n’est plus seul sur les rangs. L’éthiopie entre en jeu. Déjà près de 70 exploitations, détenues pour la plupart par des entreprises étrangères, s’y sont développées, 1700 ha de terres consacrées à la culture de roses, encore et toujours, aussi d’oeillets et notamment de variétés prisées par les Japonais.

« L’Éthiopie a mis 5 ans pour faire le chemin que le Kenya a fait en 30 ans », dit un producteur kenyan. Sollicitées pour des demandes d’autorisation tant par les Pays bas, l’Allemagne, l’Inde et même Israël, les autorités éthiopiennes ont vite compris l’intérêt qu’elles pouvaient tirer d’une terre et d’un climat appropriés et de coûts de production encore moins élevés.

La Chine à son tour compte bien ne pas laisser passer un marché aussi prometteur. Deux pays d’Amérique latine, l’Équateur et la Colombie se sont spécialisés eux dans la rose « de luxe » destinées notamment à la clientèle russe, très amateur dune très belle rose, s’il le faut, en plein hiver, à 10 € l’unité.

Appauvrissement des terres, mépris de l’environnement, exploitation de la main d’œuvre, recherche de rendement maximum, mais bassin d’emploi… Que vaut une rose d’Afrique – ou d’Éthiopie, ravalée plus que jamais à un « produit jetable », aussi bon marché que possible, dans le compliment qu’un amoureux peut adresser à sa belle un jour de St Valentin ? A chacun d’en juger.